সোমবার, ০৬ অক্টোবর ২০২৫, ০৭:৩৭ পূর্বাহ্ন

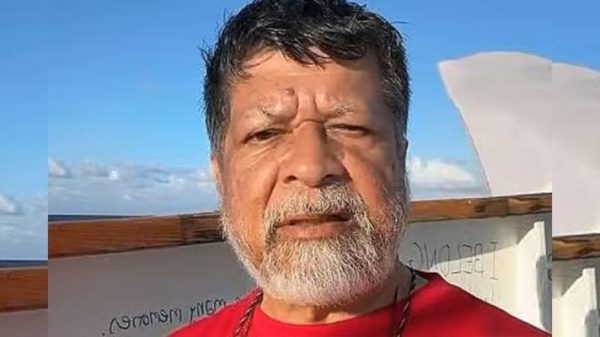

ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর কারণে কম দাম ওষুধ

বিবিসি:

বাংলাদেশের প্রতিটি শ্রেণী-পেশার মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় স্বল্পমূল্যে মানসম্মত ওষুধ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ১৯৮২ সালে প্রথমবারের মতো জাতীয় ওষুধ নীতি প্রণয়ন হয়, যার পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী।

এই নীতির কারণে বাংলাদেশে ওষুধের দাম শুধু সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যেই আসেনি, বরং বিশ্বের ১৫০টির মতো দেশে এখন ওষুধ রপ্তানি করছে বাংলাদেশ।

জাতীয় ওষুধ নীতি ১৯৮২ সালের ১২ই জুন অধ্যাদেশ আকারে জারি হয়, যা ১৯৪০ সালের মান্ধাতার আমলের ওষুধ আইন এবং ১৯৪৬ সালের বেঙ্গল ওষুধ রুলকে প্রতিস্থাপন করে।

এর আগে সদ্য স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশে চাহিদার শতকরা ৭০% এর বেশি ওষুধ বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করতে হতো।

এ কারণে সাধারণ রোগের ওষুধ থেকে থেকে শুরু করে জীবন রক্ষাকারী ওষুধের দাম ছিল সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। ওষুধ কেনা ছিল খুব কষ্টসাধ্য।

ওষুধ নীতির কারণে বাংলাদেশে স্থানীয়ভাবে ওষুধ উৎপাদন শুরু হয়, যার কারণে আমদানি নির্ভরতা কমে আসে। ফলে বাংলাদেশ ক্রমেই ওষুধের ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হতে শুরু করে।

বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি রশিদ-ই-মাহবুব বিবিসি বাংলাকে বলেন, জাতীয় ওষুধ নীতি প্রণয়নের আগে বাংলাদেশে কোন ওষুধ শিল্প ছিল না।

“আগে বহুজাতিক কোম্পানি থেকে অনেক দামে ওষুধ কিনতে হতো। এখন বাংলাদেশের কোম্পানিগুলো উৎপাদন করায় এবং সরকার জরুরি ওষুধের দাম নির্ধারণ করে দেয়ায় স্বাস্থ্যসেবা সবার জন্য সহজ হয়ে গিয়েছে,” বলেন অধ্যাপক মাহবুব।

এই খাতের সাথে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ওষুধ নীতি প্রণয়নের আগে বাংলাদেশে ১৭৮০টি ব্র্যান্ডের ওষুধ আমদানি করতো। নীতি প্রণয়নের পর ওষুধ আমদানির সংখ্যা ২২৫টিতে নেমে আসে।

দেশের সব শ্রেণী পেশার মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় জরুরি ওষুধ সরবরাহ, বিশেষ করে দরিদ্র মানুষের কাছে সুলভে কীভাবে ওষুধ পৌঁছানো যায়, সেটা নিয়ে চিন্তা ভাবনার এক পর্যায়ে ওষুধ নীতি প্রণয়নের বিষয়টি মাথায় আসে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর।

বাংলাদেশের এই ওষুধ নীতি তৎকালীন সময়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাসহ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থায় ব্যাপকভাবে প্রশংসিত ও সমাদৃত হয়েছিল। ওষুধ নীতিটি ২০০৫ সালে এবং ২০১৬ সালে নবায়ন হয়েছে।

নিজস্ব উৎপাদন

জাতীয় ওষুধ নীতির সবচেয়ে বড় শক্তির জায়গাটি ছিল এটি বাংলাদেশে স্থানীয়ভাবে ওষুধ উৎপাদনের পথ তৈরি করে দিয়েছে।

আশির দশকের প্রথম দিকে বাংলাদেশের ওষুধ শিল্পের বাজারে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর আধিপত্য ছিল। তখন দেশে মোট ১১৬টি লাইসেন্সধারী ওষুধ উৎপাদনকারী কোম্পানি ছিল।

তাদের মধ্যে ৮টি বহুজাতিক কোম্পানি উৎপাদন করতো চাহিদার ৭০% ওষুধ। এগুলো ছিল বেশিরভাগ নন-এসেনশিয়াল ড্রাগ যেমন: অ্যান্টি অ্যালার্জি, অ্যান্টাসিড, ভিটামিন ইত্যাদি।

এছাড়া স্থানীয় কোম্পানিগুলোও বহুজাতিক কোম্পানির হয় কাজ করতো। জাতীয় ওষুধ নীতিতে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর এই আধিপত্যের অবসান হয় এবং তাদের জন্য এসব নন-এসেনশিয়াল ওষুধের উৎপাদন বাতিল করা হয়।

ধীরে ধীরে দেশীয় ওষুধ কোম্পানিগুলো আধুনিক প্রযুক্তি-সম্পন্ন বড় বড় কারখানা স্থাপন করতে থাকে। বাংলাদেশে বর্তমানে ২১৩টি ওষুধ শিল্প প্রতিষ্ঠান এখন ওষুধ তৈরি করছে।

বর্তমানে বাংলাদেশ স্থানীয় চাহিদার ৯৮% ওষুধ নিজেরাই উৎপাদন করতে পারছে বলে দাবি করছে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো। এই নীতির প্রণয়নের আগে চাহিদার মাত্র ৩০% ওষুধ উৎপাদিত হতো।

হেলথ কেয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস-এর উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহাম্মদ হালিমুজ্জামান বিবিসি বাংলাকে বলেন, জাতীয় ওষুধ নীতির কারণে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর তৈরি অপ্রয়োজনীয় ওষুধগুলো বাজার থেকে উঠে যায়। ওই পণ্যগুলো উৎপাদনের জন্য দেশীয় কোম্পানিগুলোকে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

“আজ আমরা বাংলাদেশের ৯৮% ওষুধের চাহিদা পূরণ করতে পারছি। এটা সম্ভব হয়েছে জাতীয় ওষুধ নীতির কারণে,” বলেন মি. হালিমুজ্জামান।

পরিবর্তিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় কিছু বহুজাতিক কোম্পানি সে সময় তাদের শেয়ার স্থানীয় শেয়ার হোল্ডারদের কাছে বিক্রি করে দেয়। এর ফলে অনেক বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানি দেশীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

বাংলাদেশে মানুষের মোট চিকিৎসা ব্যয়ের ৬৪.৬ শতাংশ শুধু ওষুধের জন্য ব্যয় হয়।

দামে নিয়ন্ত্রণ

ওষুধ নীতি প্রণয়নের আগে ওষুধ ছিল প্রান্তিক মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে।

কিন্তু এই ওষুধ নীতির ফলে, বাংলাদেশে স্থানীয়ভাবে ওষুধের উৎপাদন শুরু হওয়ায় ওষুধের দামও সব শ্রেণীর মানুষের নাগালের মধ্যে চলে আসে।

বিশেষ করে দেশীয় কোম্পানিগুলো প্রতিযোগিতামূলক দামে ওষুধের কাঁচামাল কিনতে শুরু করে। এতে ওষুধের উৎপাদন খরচ কমে যায় ফলে বাজারেও দাম কমে।

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের গবেষণা অনুযায়ী বাংলাদেশের মানুষের মোট চিকিৎসা ব্যয়ের ৬৪.৬ শতাংশ শুধু ওষুধের জন্য ব্যয় হয়।

অর্থাৎ বছরে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা খাতে মোট ১০০ টাকা খরচ করলে তার মধ্য থেকে ৬৫ টাকা চলে যায় ওষুধ কিনতে।

এ থেকেই ধারণা করা যায় ওষুধের ওপর বাংলাদেশের মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা কতোটা নির্ভর করছে।

জাতীয় ওষুধ নীতি প্রণয়নের আগে ওষুধের দামে কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না।

কিন্তু এই নীতিতে, ওষুধের দাম সরকারের ওষুধ প্রশাসনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলা হয়েছে। এখানে মূলত উৎপাদনের খরচের সাথে সহনীয় মুনাফা যোগ করে দাম ঠিক করা হয়।

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার জন্য প্রয়োজনীয় ৪৫টি জরুরি ওষুধ ও এর কাঁচামালের দাম ফিক্সড বা নির্দিষ্ট থাকে।

বাংলাদেশে আধুনিক ওষুধের মাথাপিছু ব্যবহার ছিল প্রতি বছর মাত্র এক মার্কিন ডলারের মতো

অপ্রয়োজনীয় ওষুধ সরানো

ওষুধ নীতি অনুযায়ী, ১৯৮২ সালের আগে বাংলাদেশের মানুষ বছরে মাথাপিছু মাত্র এক মার্কিন ডলারের ওষুধ ব্যবহার করতো। যা ছিল তুলনামূলক অনেক কম।

দেশটির লাখ লাখ মানুষের জন্য জীবন রক্ষাকারী ওষুধ অনেকটাই ছিল দুষ্প্রাপ্য।

সে সময় বাণিজ্যিক চাপে পড়ে বিপুল সংখ্যক অপ্রয়োজনীয় ওষুধ উৎপাদন ও বাজারজাত করা হতো।

এসব ওষুধের এক তৃতীয়াংশ ছিল অপ্রয়োজনীয় ও অকার্যকর। এরমধ্যে ছিল: নানা ধরণের টনিক, ভিটামিনের মিক্সচার, ঠান্ডা-কফের মিক্সচার, অ্যালকালাইজার, হজমি, প্যালিয়াটিভস, গ্রিপা ওয়াটার ইত্যাদি।

যেখানে কিনা স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অতি প্রয়োজনীয় ওষুধগুলোর সরবরাহ ছিল চাহিদার চাইতে কম।

এমন অবস্থায় জাতীয় ওষুধ নীতিতে মূলত বাছাইকৃত কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় ওষুধের উৎপাদনকে গুরুত্ব দেয়া হয়। সেই সাথে বাজার থেকে সব ধরণের অপ্রয়োজনীয় ওষুধ সরিয়ে নেয়া হয়।

সে সময় লাইসেন্সপ্রাপ্ত চার হাজার ৩৪০টি ওষুধের মান মূল্যায়ন করে কোন কোন ওষুধ নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন সেটির একটি তালিকা তৈরি করে সেগুলোর নিবন্ধন বাতিল করা হয় এবং বাজার থেকে তুলে দেয়া হয়।

জাতীয় ওষুধ নীতিতে, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার জন্য ১৫০টি জরুরি ওষুধ বাছাই করা হয়। এরমধ্যে ৪৫টি ওষুধ অতি জরুরি।

সেইসাথে ১০০টির মতো ওষুধ সেকেন্ডারি বা টারশিয়ারি পর্যায়ের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ব্যবহার হয়।

ওষুধ

মান ও সরবরাহ

জাতীয় ওষুধ নীতিতে ওষুধের উৎপাদন ও মান নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি সরবরাহের বিষয়টিকেও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ওই নীতিতে প্রথমবারের মতো ওষুধ সরবরাহে প্রশাসনিক ও আইনগত সহায়তা দেয়ার কথা বলা হয়।

ওষুধ নীতিতে, শুধুমাত্র যোগ্যতাসম্পন্ন ফার্মাসিস্টের তত্ত্বাবধানে ওষুধের পাইকারি ও খুচরা বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পর্যন্ত প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে বেসরকারি ফার্মেসি স্থাপনের কথা বলা হয়েছে, যেখানে যোগ্যতাসম্পন্ন ফার্মাসিস্টদের মালিকানায় ও ব্যবস্থাপনায় এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ করা হবে।

এসব ফার্মেসিতে চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশনের বিপরীতে সরকারের বেধে দেয়া মূল্যে ওষুধ বিক্রি করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

থানা পর্যায়ের পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতাদের নজরদারিতে রাখতে স্থানীয় স্বাস্থ্য প্রশাসককে ওষুধ পরিদর্শকের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

হেলথ কেয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস এর উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহাম্মদ হালিমুজ্জামান জানান, “স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের কারণে উৎপাদন থেকে সরবরাহের চ্যানেলটি সুসজ্জিত। যে কারণে আমরা সারাদেশের যে কোন কোনায়, যেকোন প্রয়োজনে আমরা দ্রুত পৌঁছে যেতে পারছি।”

ভয়েস/জেইউ।