মঙ্গলবার, ০৭ অক্টোবর ২০২৫, ১০:৪২ অপরাহ্ন

সাম্রাজ্যবাদ কি জিনিশ?

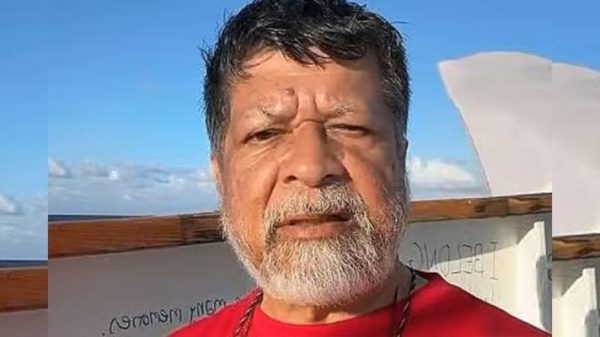

সলিমুল্লাহ খান:

উনিশ শতকের শেষ বিশ-পঁচিশ বছরে এই প্রতিযোগিতায় এয়ুরোপিয়া মহাশক্তিগুলির সহিত একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যদিকে জাপান যোগ দিয়াছিল। লেনিন দেখাইয়াছিলেন, ইংরেজি ১৮৭৬ সাল নাগাদ এয়ুরোপ মহাদেশের পরাশক্তিগুলি আফ্রিকা মহাদেশের ভূপৃষ্ঠে মোট ভূমির শতকরা ১০ ভাগ দখল করিয়া ফেলিয়াছিল। আর ১৯০০ সন নাগাদ তাহারা সেই মহাদেশের ভূমির শতকরা ৯০ ভাগই সরাসরি দখলে লইয়া আসে। এই দ্রুতগতির ঘটনাকেই সে যুগে বলা হইয়াছিল ‘স্ক্র্যাম্বল ফর আফ্রিকা’ বা ‘আফ্রিকা লইয়া কাড়াকাড়ি’। ইহাই ছিল ১৮৮৫ সালের বার্লিন সম্মেলনের মূল আলোচ্য।

শুদ্ধ আফ্রিকা কেন, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলেও একই কাড়াকাড়ি চলে। এই অঞ্চলেযাহাকে ‘পলিনেশিয়া’ বলা হয় তাহাতে১৮৭৬ নাগাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ এয়ুরোপিয়া শক্তিপুঞ্জ শতকরা প্রায় ৫৭ ভাগ জায়গাই দখল করিয়াছিল আর ১৯০০ সন নাগাদ তাহার পরিমাণ শতকরা প্রায় ৯৯ ভাগে পৌঁছে। এশিয়া মহাদেশে উপনিবেশভুক্ত ভূমির পরিমাণ ১৮৭৬ সালে ছিল শতকরা প্রায় ৫২ ভাগ, ১৯০০ নাগাদ তাহা শতকরা ৫৭ ভাগের কাছাকাছি পৌঁছায়।

একটা মজার জিনিশ চোখে না পড়িয়া যাইবে না। এই কাড়াকাড়ি যাহারা করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থায় অনেকানেক পার্থক্য বিরাজমান ছিল। লেনিন দেখাইয়াছেন জাপান বা জার্মানি তখন ছিল রাজতন্ত্রের শাসনাধীন আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা ছিল ‘প্রজাতান্ত্রিক’। মার্কিন দেশে মাত্র কয়েক বছর আগে যে মহা গৃহযুদ্ধ বাধিয়াছিল তাহাতে দাসতন্ত্রের অবশেষ পরাস্ত করিয়া প্রজাতন্ত্র-পন্থার বিজয় অর্জিত হইয়াছে কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক নীতির পরিবর্তন ঘটাইবার ক্ষেত্রে মার্কিন দেশের জাতীয় সমাজে বা রাষ্ট্রব্যবস্থায় এই প্রভেদ কোন কাজে আসে নাই। ১৮৯০ নাগাদ মার্কিন শাসকশ্রেণী প্রশান্ত উপকূলে পৌঁছিয়া উত্তর আমেরিকা জয় সম্পূর্ণ করিয়াছিল। তাই ১৯০০ সন নাগাদ তাহাদের অভিযান চলে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত। মার্কিন দেশ তখনই হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ দখল করে। লেনিন পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, ইহার মানে এই নয় যে রাজতন্ত্রে আর প্রজাতন্ত্রে কোন প্রভেদ নাইআসল কারণ উভয় ক্ষেত্রেই যাহারা দেশচালনা করেন তাহারা নিশ্চিত মুনাফা বা বাড়তি মুনাফার সন্ধানে আছেন।

ঔপনিবেশিক নীতির সারকথা ছিল শিল্পকারখানার জন্য অতি প্রয়োজনীয়অপরিহার্যজ্বালানির খনিগুলি দখলে রাখা বা তাহার সরবরাহ নিশ্চিত করা। দ্বিতীয় কথা ছিল এই সম্পদ সংগ্রহ করার খরচ যথাসম্ভব কম রাখার ব্যবস্থা। কয়লা কিংবা লোহা তো ইচ্ছা করিলেই বোতাম টিপিয়া আকাশ হইতে নামান যায় না। প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিতে হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে এই সংগ্রামের ক্ষেত্রে অপরিশোধিত তেলের খনি প্রভৃতিও যুক্ত হয়। এখনও পশ্চিম এশিয়ায় ইঙ্গ-মার্কিন ঘাঁটি এই সত্যেরই অবশেষ মাত্র।

১৯১৪-১৯১৮ সালের যুদ্ধে জার্মানি, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া ও তুরস্কের পরাজয় ঘটিয়াছিল। তাহাদের উপনিবেশগুলি ব্রিটেন, ফরাশি দেশ ও উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দখলভুক্ত কিংবা তাহাদের তাঁবেদার রাজ্য হইয়া পড়ে। এই যুদ্ধে রুশদেশ জার্মানির কাছে প্রথম পরাজিত হইলেও শেষ পর্যন্ত নিজের পায়ে উঠিয়া দাঁড়ায়। তখন এয়ুরোপ-আমেরিকা নতুন রাশিয়ার উত্থান সহ্য করিতে না পারিয়া পরাজিত জার্মানির শক্তিবৃদ্ধি ঘটাইতে ইন্ধন জোগায়। সত্য বটে, জার্মানিতে নাৎসি শক্তির বিজয় অর্জন এই পথেই সম্ভব হইয়াছিল। ১৯৩১ সাল হইতে জাপান এশিয়া মহাদেশে আর ১৯৩৯ হইতে জার্মানি এয়ুরোপ খন্ডে যুদ্ধ বাধাইলে শক্তির ভারসাম্য খানিক বদলাইয়া যায়। জাপান আর ইতালিযাহারা প্রথম যুদ্ধে ইংরেজ ও মার্কিন পক্ষে ছিল তাহারাদ্বিতীয় যুদ্ধে জার্মান পক্ষে চলিয়া যায়। তুরস্ক জার্মান পক্ষ ত্যাগ করিয়া নিরপেক্ষ থাকে। ১৯৪৫ নাগাদ জার্মানি ও জাপানের পরাভব ঘটে আর সোভিয়েত রুশদেশ কোনরকমে টিকিয়া যায়।

ইহার দশ ফলের একটি হইল এশিয়া আর আফ্রিকা মহাদেশে উপনিবেশের সারি হইতে নতুন নতুন স্বাধীন দেশের জন্ম। দক্ষিণ আমেরিকার অনেক দেশ উনিশ শতকেই ‘স্বাধীন’ হইয়াছিল। কিন্তু ‘আর্জেন্টিনা’ প্রভৃতি দেশের প্রকৃত মর্যাদা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ‘আধা-উপনিবেশ’ বা তাহারও অধম হইয়া দাঁড়ায়। ১৯৪৫ সালের পর একই ঘটনার হুবহু পুনরাবৃত্তি সম্ভব ছিল না। তবু বহু সদ্য স্বাধীন দেশ দেখা যায় স্বেচ্ছায় স্ব স্ব পুরানা সাম্রাজ্যের অংশীদার পরিচয়ে আনন্দিত হইতেছে। পাকিস্তান, ভারতএমনকি আজিকার বাংলাদেশ পর্যন্তএখনও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিভুক্ত মিত্র পরিচয়ে বিরাজ করিতেছে। পার্থক্যের মধ্যেআমেরিকান এম্পায়ার বা মার্কিন সাম্রাজ্য আড়াল করিতেই যেন দক্ষিণ এশিয়ার ছাতাটিকে এখনও ‘ব্রিটিশ কমনওয়েলথ’ বা ব্রিটেনের সাধারণ সাম্রাজ্য বলা হইতেছে।

ইহা সম্ভব হইল যে সকল কারণে তাহার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বৃদ্ধি সর্বাগ্রে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৭১ সালের যুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন প্রতিহত করিতে চাহিয়াছিল। তাই বলিয়া এখনকার বাংলাদেশ কি এখন পাকিস্তানের তুলনায় আমেরিকার ক্রোড়ে কম উঠিতে চাহিতেছে? ইহার মানে কি এই যে পাকিস্তানের সহিত ভাবাদর্শে বাংলাদেশের কোনই পার্থক্য নাই? ইহার মানে দুই দেশেই যাহারা দেশচালনা করিতেছেন তাহারা নিজেদের দেশকে আধা-উপনিবেশ রাখিতেই ঢের তৎপর। স্বাধীনতা বলিতে তাহারা মাত্র নিজ নিজ শ্রেণীস্বার্থসাধনই বুঝিয়া থাকেন।

‘বঙ্গোপসাগরে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন’ নামক এই এলোমেলো সংকলনের লেখকগণ যে নতুন ঘটনার প্রতিবাদে মুখর হইতেছেন তাহাই প্রমাণ করিতেছে দেশের জনগণ এই আগ্রাসন মানিয়া লইতেছেন না। গত একশ বছরে ভ্লাদিমির লেনিনের ‘সাম্রাজ্যবাদ’ নামক বইটি প্রকাশের পরে এই পৃথিবীতে অনেক পরিবর্তনই ঘটিয়াছে। পুরনো ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেপ্রযুক্তিতে যুগান্তকারী অনেক বিপ্লব ঘটিয়াছেলোকে এখন চতুর্থ এমনকি পঞ্চম শিল্পবিপ্লবের গল্পও করিতেছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের স্বভাবে কোন পরিবর্তন ঘটিয়াছে কি? তাহার কাঁচামালের চাহিদাই কোন দিন মিটিবার নয়।

বাংলাদেশে এখন উন্নয়নের জোয়ার উঠিয়াছে। জোয়ারের কথা যদি বলেন তাহা হইলে ভাটার কথাটাও মনে রাখিতে হইবে। তেজকাটালের দিনে লোকে মরাকাটালের কথা ভুলিয়া যায়। গোটা দুনিয়া জুড়িয়া একদা ‘তৃতীয় বিশ্ব’ বলিয়া একটা কথা চালু হইয়াছিল। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন বলিয়া একটা উপকথাও শোনা গিয়াছিল। ১৯৭৫-৭৬ সালে ‘নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা’ নামে একটি অতিবাস্তব, অতি যুক্তিসঙ্গত দাবি উঠিয়াছিল। সেই দাবিটি নস্যাৎ করিতে ধনীঅর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদীদেশগুলিকে খুব বেশি বেগ পাইতে হয় নাই। তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া শাসন করিবার নীতি তাহারা অঙ্গুলি হেলনেই সফল করিয়াছিলেন। একদা সাম্রাজ্যবাদের সংকট বলিয়া যাহা কথিত হইয়াছিল১৯৭৩ সালে তেলের খনির মালিক কয়েকটি দেশ যখন তেলের দাম বাড়াইয়া দিলতাহাও কি সুন্দর কায়দায় সমাধান করা হইল! পেট্রলের টাকা দুই পা ঘুরিয়া ডলারে পরিণত হইল।

ইহার পর হইতে ‘বিশ্বায়ন’ কথাটি শোনা যাইতে লাগিল। সাম্রাজ্যবাদের জয় এই পথেই ঘটিল। এখন মনে হয় ‘সাম্রাজ্যবাদ’ নামক পদ অর্থাৎ অতিকায় ধারণাটি লুপ্ত হইয়াছে কিন্তু ‘সাম্রাজ্যবাদ’ নামক পদার্থ অর্থাৎ ক্ষুদে তেলাপোকা টিকিয়া আছে। শুদ্ধ টিকিয়াই নাইঝাড়েবংশে বৃদ্ধিও পাইতেছে সে। এখানে সে কথা লিখিবার আর জায়গা নাই।

বাংলাদেশ আয়তনে ক্ষুদ্র দেশ হইলেও জনসংখ্যায় ইহাকে বড় দেশই বলা চলিবে। কিন্তু যে জনসংখ্যা একটি সংখ্যা মাত্রযাহা এখনও জনগণ হইয়া উঠিতে পারে নাইতাহার পক্ষে স্বাধীন হওয়া বা স্বাধীনতার অধিকারী জাতির মত ব্যবহার করা কদাচ সম্ভব হয় না। ভুলিয়া গেলে স্মরণ করিবেন, ১৯৪৯ সালের আগে চীনদেশের জনসংখ্যা বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যার কত গুণ বাড়া ছিল। তারপরও আধা-উপনিবেশ জীবন তাহাকে যাপন করিতে হইয়াছিল অনেকদিন পর্যন্ত। এখন চীনের বাড়া এতটাই খাড়া হইয়াছে যে আরেকটি মহাযুদ্ধ বাধিবেকখন দুনিয়াকে সেই প্রহরই গুনিতে হইতেছে আজ।

বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সমাজ, অর্থনীতি-ব্যবসায়ী আর রাজনীতি-ব্যবসায়ীরা, এখন সাম্রাজ্যবাদ শব্দটি উচ্চারণও করেন না। ‘বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি’ নামে যে প্রতিষ্ঠানটি আছে তাহার বার্ষিক প্রতিবেদনগুলি পড়িয়া দেখুনযদি সেখানে পড়িবার মত কোন বস্তু থাকেদেখিবেন সাম্রাজ্যবাদ কোথাও নাই। এই দেশের তিরিশজন কবি বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙ্গার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে বিলম্ব করেন না। না করিয়া ভালই করেন। কিন্তু যদি সাম্রাজ্যবাদ কি জিনিশ জিজ্ঞাসা করেনতাহাদের অনেকেই বাংলা একাডেমির ইংরেজি-বাংলা অভিধান খুলিয়া বসিবেন বলিয়াই মনে হয়। মনে রাখিবেন, বঙ্গোপসাগর শুদ্ধ ভাসিবার জায়গা নয়, ডুবিয়াও মরিতে পারেন। (সমাপ্ত)

ঢাকা, ১৩ ডিসেম্বর ২০২০

দোহাই:

১. 1. V. I. Lenin, ‘Imperialism, the Highest Stage of Capitalism (A Popular Outline),’ in Selected Works (Moscow: Progress Publishers, 1971), pp. 169-263. 2. Samir Amin, Class and Nation, Historically and in the Current Crisis, trans., Susan Kaplow (New York and London: Monthly Review Press, 1980).

লেখক ও অধ্যাপক, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস, বাংলাদেশ salimullah.khan@ulab.edu.bd