বুধবার, ০৮ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:২৮ অপরাহ্ন

রাজনীতি, ধোঁকা ও অবিশ্বাস

আফরোজা সোমা:

এ যেন আশ্চর্য কুহক! কেউ কাউকে চিনছে না। কেউ কাউকে করতে পারছে না বিশ্বাস। চোর ভেবে যাকে পাকড়াও করা হচ্ছে, জানা যাচ্ছে সে আসলে ক্রীড়নক। রক্ষাকারী ভেবে যাকে দেওয়া হচ্ছে সিন্দুকের চাবি সে-ই আদতে ডাকাত দলের সদস্য। সাধু ভেবে তস্করকে ঠাঁই দিচ্ছেন গৃহস্থ আর সাধুকে তস্কর ভেবে দূরে ঠেলছেন। ভোজবাজির গল্পই যেন। কিন্তু নাহ! গল্প নয়। সত্যি। হাজার নদী ঘেরা ভেল্কিবাজির দেশে সত্যিকারের পাত্র-পাত্রীরা হাসছি, কাঁদছি, থেকে-থেকে তুলছি মর্সিয়া। আমরা কারা? কী আমাদের পরিচয়? আমরা পাবলিক। বোকা পাবলিক। রাজনীতির ভাষায়, জনগণ। শ্রেণির পরিচয়ে আমজনতা। নাটকের ভাষায় দর্শক। হাতে তালি আর মুখে সিটি বাজানোই যার কাজ। আমাদের বিশ্বাস তুলেমুলে নাশ করে নিরাপদ দূরত্বে বসে ভাঙনের খেল দেখছে যত তঞ্চক। কিন্তু পাবলিক কি শুধুই দর্শক? নাকি জনতাই ব্যাসদেব? মহাকাব্যের মূল রচয়িতা?

আলীবাবা ও চল্লিশ চোর

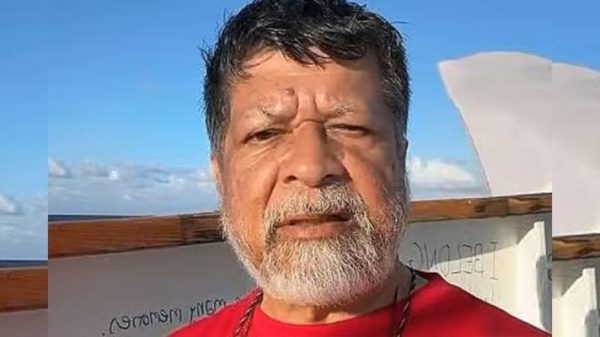

রিজেন্ট হাসপাতালের পলাতক মালিক মো. সাহেদের অনেক ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। তবে, চ্যানেল আইয়ের টকশো তৃতীয় মাত্রায় তার বক্তব্যটি নজর কেড়েছে। ক্যাসিনো নিয়ে তখন তোলপাড়। টর্চার সেল, সিন্দুক ভরা টাকা, রাজনীতিকদের দুর্নীতি ও ক্ষমতাচর্চার খবরে পত্রিকা সয়লাব। তখন তৃতীয় মাত্রা’র আলোচনায় সন্তের মতন চেহারায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে বুলি ঝেড়েছেন তিনি। অবশ্য, চোরের দশদিন, গৃহস্থের একদিন।

সাধুবেশী চোর কি একজন? আরব্য রজনীর কাহিনীতে ছিল আলীবাবা ও চল্লিশ চোর। বঙ্গভূমির ‘চোরের খনি’তে তস্করের শেষ নেই। পদে-পদে রক্ষকরূপী ভক্ষক। করোনাকালে ত্রাণ লুটের মচ্ছব লাগল। ছোট চোর, বড় চোর, ছিঁচকে চোর, সাহেব চোর কাছা মেরে নেমে পড়ল। ভুয়া মাস্ক থেকে করোনার ভুয়া পরীক্ষা। কী হয়নি! এমনতর বাস্তবতায় নাগরিকদের গভীর আস্থাহীনতার রাজসাক্ষী ফেইসবুক। এই ওয়ালগুলো নেটিজেনদের শুধু হাওয়া খাওয়ার প্ল্যাটফর্ম নয়। ভার্চুয়াল ওয়ালগুলোও দেয়াল-লিখনে ভরা। চিকাগুলো বইছে, জনপরিসরে থাকা বিপুল অনাস্থা, গভীর অবিশ্বাস আর অন্তহীন হতাশার চিত্র।

বিশ্বাস তুমি পড়েছ গহিন ফাঁদে

কবি জুয়েল মোস্তাফিজ লিখেছিল, ‘বিশ্বাস তুমি পড়েছ গহিন ফাঁদে’। ব্যক্তিগত দুঃখবোধের পঙ্ক্তিটিই যেন আজ জাতীয় জীবনেরও সত্য। নাগরিক জীবনেও অনাস্থা, অবিশ্বাস। দুয়েকটি ঘটনা দেখি। ঢাকা সিটি নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি ছিল নগণ্য। চারদিকে প্রশ্ন, কেন ভোটার এত কম? এর উত্তর দিয়েছে ২০ ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত বিবিসি বাংলার এক খবর। খবরটি জানাচ্ছে, পাঁচ কারণে ভোটার কম ছিল। প্রথম কারণ, ভোটারদের ‘অনীহা’। কিন্তু নিজের অধিকার প্রয়োগে অনীহা কেন? বিবিসি জানাচ্ছে, “তরুণদের মধ্যে ভোট দেওয়ার ব্যাপারে বিরাট অনীহা। তারা মনে করে তাদের ভোটে ‘কী আসে যায়’।” অর্থাৎ নাগরিকরা নিজেদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অংশ মনে করছেন না। দ্বিতীয় কারণ হিসেবে এসেছে ‘অনাস্থা’। অনাস্থার পেছনে বিবিসি প্রতিবেদককে ভোটারদের কেউ বলেছেন, ‘ভোট দিতে যেতে অত আগ্রহ পাইনি, কারণ আমরা জানি, আমি ভোট দিলেও যে নির্বাচিত হবে, না দিলেও সে-ই নির্বাচিত হবে।’ কেউ বলেছেন, ‘নির্বাচন কমিশনের প্রতি মানুষের আস্থা অনেক কমে গেছে’। খেয়াল করুন, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক কাঠামো এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সব কিছুতেই অনাস্থা।

রাজধানীর কুর্মিটোলায় ছাত্রী ধর্ষণে অভিযুক্ত মজনুকে গ্রেপ্তারের পর জনগণের প্রতিক্রিয়াটা মনে আছে? মজনুকে মানুষ ‘জজমিয়া কেস’-এর মতন সাজানো নাটক সন্দেহ করছে। যদিও মজনুকেই ধর্ষক হিসেবে চিহ্নিত করেন স্বয়ং ছাত্রীটি। কিন্তু আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাজকে মানুষ সন্দেহ করল কেন? প্রশ্নটির উত্তর আছে ৯ জানুয়ারিতে প্রকাশিত দৈনিক দেশ রূপান্তরের প্রতিবেদনে। এতে বলা হচ্ছে, ‘দেশের জন্য এটি অ্যালার্মিং যে, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি দিন দিন এভাবে অনাস্থা তৈরি হয়েছে। সুতরাং সরকারকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সেই আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে’। অনাস্থা ও অবিশ্বাসই দায়ী গণপিটুনিতে মানুষের মৃত্যুর ঘটনাতেও। ২০১৯-এর ২৪ জুলাই দৈনিক কালের কণ্ঠে ‘গণপিটুনি : কেন এত নির্মম হয়ে উঠছে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ?’ শিরোনামের সংবাদে জানাচ্ছে, ২০১১ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত গণপিটুনিতে দেশে প্রায় ৮০০ মানুষ নিহত হয়েছে। মানুষের মারমুখো মনোভঙ্গির পেছনে ‘বিচার ব্যবস্থার ওপর অবিশ্বাস’কে অন্যতম কারণ বলে চিহ্নিত করেছে কালের কণ্ঠ। প্রতিবেদনটি বলছে, “আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি বাংলাদেশের মানুষের অনাস্থার বিষয়টি একেবারেই নতুন নয়। পুলিশের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে সহায়তার বদলে হয়রানি করারও অসংখ্য অভিযোগ রয়েছে। সম্প্রতি একটি গণপিটুনির ঘটনার ভিডিওতেও উপস্থিতদের ‘পুলিশ আসার আগে যতটুকু পারি মেরে নিই, কারণ পুলিশ এলে টাকা খেয়ে ছেড়ে দেবে’ জাতীয় কথা বলতে শোনা যায়।” উল্লিখিত ঘটনাগুলো আলাদা। কিন্তু সবগুলোর মূলে অনাস্থা ও অবিশ্বাস। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান যেমন রাজনৈতিক দল, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ওপরে মানুষের আস্থা উবে গেছে। আস্থাহীনতা নিজে একটি ভয়াবহ সংকট এবং বিবিধ সংকটের উৎস। ফলে, এই রোগের দাওয়াই খোঁজা আশু কর্তব্য।

নাগরিকের মন : ইউরোপ, আমেরিকা ও বাংলাদেশ

‘পলিটিক্যাল ডিসট্রাস্ট অ্যান্ড ইটস ডিসকন্টেন্টস’ শিরোনামে ইউরোপের তিন দেশ গ্রিস, ইতালি ও যুক্তরাজ্যের নাগরিকদের রাজনৈতিক অনাস্থা নিয়ে গবেষণা করেছেন এরি বার্থসো। অনাস্থার কারণ এবং রাজনীতিতে ও সমাজে অনাস্থার প্রভাব সম্পর্কে জানাচ্ছে গবেষণাটি। গবেষক জানাচ্ছেন, জনগণ যখন মনে করে রাজনীতিতে তাদের প্রতিনিধিত্ব নেই বা রাজনীতিকরা নাগরিকদের প্রতিনিধিত্ব করতে ব্যর্থ, যখন মানুষ নিজেদের প্রতারিত বোধ করে এবং যখন অনুভব করে রাজনীতিকরা প্রতিশ্রুতি রাখেননি তখনই অনাস্থা তৈরি হয়। রাজনৈতিক নেতা, পদপ্রার্থী, রাজনৈতিক দল, সরকার, সংসদ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সামগ্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ওপরেই একটা অবিশ্বাস, অনাস্থা ও অনীহা জন্মায়। একই তথ্য পাওয়া গেছে আমেরিকাতেও। মার্কিন গণতন্ত্র ও রাজনীতির ওপরে জনগণের বিশ্বাস কেমন আর নাগরিকরা পরস্পরকেই-বা কতটা বিশ্বাস করে? এই নিয়ে ২০১৯-এ গবেষণা চালায় পিউ রিসার্চ সেন্টার। গবেষণার ফল বলছে, সরকারের প্রতি দেশটির চার-তৃতীয়াংশ মানুষের আস্থা কমেছে। পাশাপাশি, মানুষে-মানুষে বিশ্বাসও কমেছে।

রাজনীতিতে বিশ্বাস কমার পেছনে কারণ হিসেবে রাজনীতিতে অর্থের ব্যবহার, দুর্নীতি এবং বণিক গোষ্ঠীর হাতে রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ চলে যাওয়ার বিষয়গুলো এসেছে পিউ রিসার্চে। পিউ রিসার্চে অংশ নেওয়া ৬৪ শতাংশই মনে করেন, সরকারের প্রতি মানুষের আস্থা কম থাকলে সরকারের পক্ষে কোনো সমস্যার সুরাহা করা কঠিন হয়। বাংলাদেশের সরকার, রাজনীতি, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার প্রতি নাগরিকদের আস্থা ও বিশ্বাস আছে নাকি নেই সেই বিষয়ে সাম্প্রতিক কোনো গবেষণা হয়েছে বলে জানা নেই। তবে, ইউরোপ ও আমেরিকার গবেষণাগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতাটা যাচাই করে দেখার সুযোগ আছে।

অবিশ্বাসের চোরাবালি : মুক্তি কোন পথে?

লক্ষ করুন, ইউরোপের নাগরিকরা বলছেন, রাজনীতিতে তাদের প্রতিনিধিত্ব না থাকলে এবং রাজনীতিকরা প্রবঞ্চনা করলে অবিশ্বাস ও অনাস্থা জন্মায়। একই কথা বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও সত্য। প্রথম আলো ২০১৫-এর ১৩ অক্টোবরের প্রতিবেদনে জানাচ্ছে, রাষ্ট্রপতি বলেছেন, ‘রাজনীতি চলে গেছে ব্যবসায়ীদের পকেটে’। ২০১৯-এর ৬ জানুয়ারির আরেক প্রতিবেদনে বেসরকারি সংস্থা সুজন-এর বরাত দিয়ে পত্রিকাটি জানাচ্ছে, ‘একাদশ জাতীয় নির্বাচনে শপথ নেওয়া সংসদ সদস্যদের ১৮২ জনই (৬১ দশমিক ৭ শতাংশ) পেশায় ব্যবসায়ী’। ২০১৯-এর ২০ সেপ্টেম্বরের খবরে বিবিসি বাংলা জানাচ্ছে, ‘রাজনৈতিক দলগুলোর বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, সব দলেই সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা এখন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। ফলে, ক্ষমতার রাজনীতিতে অর্থবিত্তের প্রভাবে তৃণমূল থেকে উঠে আসা রাজনীতিবিদরা কোণঠাসা বলেই মনে করছেন অনেকেই।’ পিউ রিসার্চ জানাচ্ছে, অনাস্থা থাকলে সরকারের পদক্ষেপগুলোকে মানুষ সন্দেহের চোখে দেখে। ফলে, সরকারের পক্ষে কাজ চালানো ও সমস্যা সমাধান করা কঠিন হয়। বাংলাদেশেও কি এই কথা প্রযোজ্য নয়? মজনুর ঘটনাটাই খেয়াল করুন। আসামিকে গ্রেপ্তারের পরেও মানুষ বিশ্বাস করছিল না। মানুষ ভাবছিল, কিছু লুকানো হচ্ছে। অবিশ্বাসের চোরাবালিতে দাঁড়িয়ে লড়াই করা যায় না। তাহলে উপায়? হারানো বিশ্বাস কি ফেরানো সম্ভব? পিউ রিসার্চে অংশ নেওয়া প্রতি ১০ জনের ৮ জনই মনে করে, সরকারের প্রতি হারানো আস্থা ফিরিয়ে আনা সম্ভব। তবে সেজন্য ভালো নেতার দরকার এবং দলীয় পক্ষপাতমূলক আচরণেরও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। বাংলাদেশেও এই পরামর্শগুলো কার্যকর। বাংলাদেশে নাগরিকদের মনে বিশ্বাস ফেরাতে হলে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স লাগবে। জবাবদিহির চল শুরু করতে হবে। লোক দেখিয়ে বাহবা পাওয়ার জন্য নয়, সত্যিকারেই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মানুষ যদি দেখে, ক্ষমতাবান অন্যায়কারীর সাজা হচ্ছে, জবাবদিহি বাড়ছে, আইনের শাসনের উদাহরণ বাড়ছে তাহলে এমনিতে আস্থা আসবে। আস্থা ফিরলে জনতার সহযোগিতাও ফিরবে। নইলে নিজেদের অগুরুত্বপূর্ণ ও প্রতারিত ভাবতে-ভাবতে একদিন ফুঁসে ওঠাই ভবিতব্য। কে না জানে, ফুঁসে ওঠা মানুষই দেশে-দেশে মহাকাব্যের রচয়িতা হয়!