মঙ্গলবার, ০৭ অক্টোবর ২০২৫, ০৪:৩০ অপরাহ্ন

সুনির্বাচন নির্বাসনে?

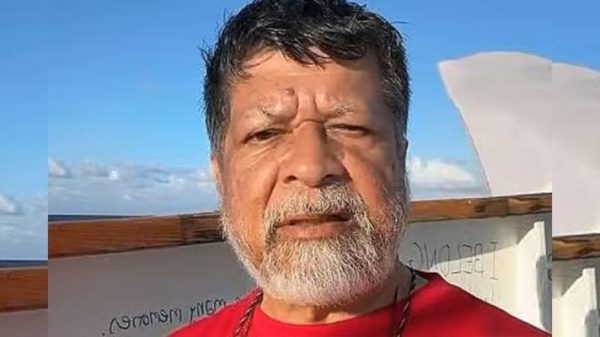

মুঈদ রহমান

আজ থেকে চার দশক আগে প্রখ্যাত নাট্যকার প্রয়াত আবদুল্লাহ আল মামুন রচনা করেছিলেন নাটক, ‘সুবচন নির্বাসনে’। নামেই বোঝা যায়, ভালো কথার যে আর মূল্য নেই তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু ৪০ বছর আগে ভাবতে পারিনি যে, যে দেশে ভালো কথা, সত্য কথা নির্বাসনে যায়, সে দেশে তো পুরো বিবেকটাই নির্বাসিত হওয়ার কথা। আমার মতো নগণ্য মানুষ ভাবতে না পারলেও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা তাকে নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট গন্তব্যে নিয়ে যাবে। আমাদের দেশে একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের দিন বোধ করি ফুরিয়ে গেল। নির্বাচন এখন জাদুঘরের কাচঘরে রক্ষিত প্রদর্শিত বস্তুতে পরিণত হতে যাচ্ছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা নির্বাচনের যে সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন তার একটি সংক্ষিপ্ত রূপ হলো স্বাধীনভাবে একটি গোষ্ঠী নেতৃত্ব হিসেবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিকুলকে সমর্থন করা। যতদূর জানা যায়, প্রাচীন গ্রিসের স্পার্টাতে খ্রিস্টপূর্ব ৭৫৪-এর দিকে এভাবেই নেতৃত্ব নির্বাচিত হয়। আধুনিককালে ১৯২০ সালের পর থেকে ইউরোপ ও আমেরিকার শুধু পুরুষ নাগরিকরা ভোট দিতে পারতেন। কিন্তু সে সময়েই সুইজারল্যান্ড, রাশিয়াসহ কোনো কোনো দেশে নারীর ভোটাধিকারের প্রচলন ঘটে। বর্তমানে সারা বিশ্বের দু-চারটি দেশ ছাড়া প্রায় সব দেশেই নারী-পুরুষের সমান ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত। জনগণের ইচ্ছার কথাই যদি বলি, তাহলে সে ধরনের নির্বাচনে অংশগ্রহণের চিত্র দেখেছিলাম ১৯৭০ সালে। সে সময়ে আমি দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়তাম। তখনকার একজন দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী একটি মফস্বল শহরের সবকিছুই চিনত। আর শহরইবা কী? একটি স্কুল, স্কুলের খেলার মাঠ, থানা আর সরকারি হাসপাতাল। তাই ওই সময়ের কথা মনে আছে। ৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে জনগণের অংশগ্রহণ ও উৎসাহের মাত্রা ছিল উপভোগ করার মতো। সবার মুখে স্বতঃস্ফূর্ত উচ্চারণ‘তোমার আমার মার্কা, নৌকা নৌকা’। তার বলেই আওয়ামী লীগ সারা পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল। বুঝতে বাকি রইল না যে, জনগণ যা চাইবে ভোটের ফলাফল তাই হবে।

কিন্তু আমার এ বিশ্বাস অষ্টম শ্রেণিতে পড়া অবস্থাতেই ভেঙে গেল। এ বয়সটা রাজনীতির কিছুটা হলেও বোঝার বয়স ছিল। ১৯৭৭ সালের ৩০ মে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নতুন এক ধরনের ভোটের আয়োজন করলেন, যার সাধারণ নাম‘আস্থা ভোট’। এই ভোটের মর্মবাণী হলো, ‘আপনার কি প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নীতি ও কর্মসূচির ওপর আস্থা আছে?’ যদি আপনার আস্থা থাকে তবে ‘হ্যাঁ’-তে ভোট দেবেন আর যদি আস্থা না থাকে তবে ‘না’-তে ভোট দেবেন। সে সময় দেখেছি মানুষের ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার মতো কোনো আগ্রহ ছিল না। সরকার সমর্থকরাই সব কাজ সমাধা করেছেন। জিয়া সমর্থকরা ‘হ্যাঁ’র পক্ষে ভোট জমা করেছেন ৩ কোটি ৩৪ লাখ ৮৭০ ভোট, যা প্রদত্ত ভোটের প্রায় ৯৯ শতাংশ। এর বিপরীতে সরকার সমর্থকরাই ‘না’র পক্ষে ভোট জমা করেছেন ৩ লাখ ৭৮ হাজার ৮৯৮, যা ১ শতাংশের মতো। আমরা জানি যে, কার জনপ্রিয়তা কতখানি তা যখন সাদা চোখে যাচাই করা যায় না, তখন ভোটের প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি ৯৯ শতাংশ ভোট পান, তাহলে সে দেশে ভোটের আয়োজনের প্রয়োজন আছে কি? জিয়াউর রহমান এই অসম্ভব কাজটি করে দেখালেন। জনগণ ব্যতিরেকে জনগণের নামে যে ভোট হয়, সেদিন তার সাক্ষাৎ পেলাম। সেই ধারাবাহিকতা অনেক দিন ধরেই চলছিল। ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এসে সেই ধারাবাহিকতায় অনেকখানিই ছেদ পড়ল। নির্বাচনে ভুলত্রুটি থাকতে পারে, তবে তা সহনীয় মাত্রায় ছিল এবং জনগণের অংশগ্রহণ ছিল। সেই নির্বাচনে বিএনপি জয়লাভ করে এবং দ্বিতীয় দল হিসেবে থাকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। তারপর ১৯৯৬ সালের নির্বাচনও অংশগ্রহণমূলক হয়। সেবারে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে। বিরোধী দলের কিছু অভিযোগ থাকলেও সাধারণ মানুষ তা আমলে নেয়নি। ২০০১ সালের নির্বাচনে একই ধারায় বিএনপি ক্ষমতাসীন হয়। তা নিয়েও কোনো বড় ধরনের প্রশ্ন ওঠেনি। ২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতায় আসে। সে নির্বাচন সবার কাছেই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। আমি যদি ভুল না বলি তাহলে এ চারটি নির্বাচনই স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন।

২০১৪ এবং ২০১৮-এর নির্বাচন নানা কারণেই বিতর্কিত থেকে গেছে। স্বচ্ছতা এবং অংশগ্রহণমূলক শব্দ দুটি সমার্থক নয়। কিন্তু একটি সফল নির্বাচনের অর্থ হলো দুটিরই সার্থক সমন্বয়। বিগত দুটি সাধারণ নির্বাচনে আমরা তার অনুপস্থিতি দেখতে পেয়েছি। নির্বাচনের যে অনিয়ম তা দিনকে দিন প্রক্রিয়া-পদ্ধতিগতভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। কোনো কোনো নির্বাচনকেন্দ্রে প্রতিপক্ষের হামলা, আহত, নিহত, ভোটগ্রহণ স্থগিত ইত্যাদি বিষয়গুলো আমাদের দেশের নির্বাচনী সংস্কৃতিরই অংশ। তাই বলে তার ব্যাপকতা কাম্য নয়। ২০১৮ সালে দেখলাম এর গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে। অনেকেই অভিযোগ করেছেন যে, এবারে মারামারি নয়, মাঝরাতেই ৬০ শতাংশ ভোট সরকারদলীয়রা বাক্সে পুরেছেন। এই অভিযোগ যে বায়বীয় তাই-বা বলি কী করে। ইভিএম চালুর সপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে খোদ প্রধান নির্বাচন কমিশনারই বলেছেন, এ ব্যবস্থা চালু হলে কেউ আর মধ্যরাতে ভোট কাটতে পারবে না। এই বক্তব্য কিন্তু ‘মধ্যরাতে’র অভিযোগকে সমর্থন করে। সেসব কারণে জাতীয় নির্বাচনে ভোট দেওয়ার প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেছে। তার প্রভাব পড়েছে সিটি করপোরেশন নির্বাচনগুলোয়ও। এসব নির্বাচনে ৩০ শতাংশেরও কম ভোট পেয়ে প্রতিনিধি নির্বাচিত হচ্ছেন। তবে স্থানীয় নির্বাচনগুলোয় এত দিন একটা অন্য রকমের মেজাজ ছিল, তাও বিলুপ্তির পথে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যিনি পদপ্রার্থী থাকেন, তাকে অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে চেনেন না, তাই দলীয় প্রতীকের আকর্ষণেই ভোট দেন। কিন্তু স্থানীয় নির্বাচনগুলোয় এমন জনের অংশগ্রহণ থাকে, যিনি পাড়া কিংবা মহল্লার অতি পরিচিত মুখ। সে কারণে এ ধনের নির্বাচনের আমেজই আলাদা। চলমান পৌরসভা নির্বাচনগুলোয় আমরা সে রকম মেজাজই আশা করেছিলাম। গত ১৬ জানুয়ারি হয়ে গেল পৌরসভাগুলোর দ্বিতীয় ধাপের নির্বাচন। ৬০ পৌরসভায় অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা ৪৬টি মেয়র পদে এবং বিএনপি প্রার্থীরা ৪টিতে জয়ী হন। এর আগে প্রথম দফায় অনুষ্ঠিত ২৬টি পৌরসভার ১৬টিতে জয়লাভ করে আওয়ামী লীগ আর ২টিতে বিএনপি। কোনো প্রার্থীর জনপ্রিয়তা থাকলে তিনি জয়লাভ করবেন এ নিয়ে কারও দ্বিমত থাকার কথা নয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আসলেই কি জনমত যাচাই করা হয়েছে?

সুষ্ঠু নির্বাচনের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো প্রচার-প্রচারণা অর্থাৎ নির্বাচনের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সব প্রার্থীর জন্য ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড’ নিশ্চিত করা। তা নির্বাচন কমিশন করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। বিরোধী দলের অনেক প্রার্থীকেই প্রচার থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করা হয়েছে। এজেন্টদের কেন্দ্রে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এবারের স্থানীয় নির্বাচনের নতুন একটি দিক উন্মোচিত হয়েছে। তা হলো, রাতের বেলা ভোট কেটে নেওয়া হয়নি, ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার জন্য বাধাও দেওয়া হয়নি। কিন্তু ব্যালট পেপার নিয়ে ভোট দিতে হবে সরকার সমর্থকদের সামনে, গোপন বুথে যাওয়া চলবে না। তার মানে হলো এর আগে যে কাজটি রাত জেগে তাদের করতে হতো, সে কাজটি এখন আপনিই দিনের আলোতে করে দেবেন। আপনার তো অভিযোগ করার কোনো সুযোগ নেই। কেননা আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং নির্বাচনসংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের সামনেই তো এমনটি ঘটছে! তাই যে মানুষটি ৭০-এর নির্বাচন প্রত্যক্ষ করেছেন, তার কাছে আজকের নির্বাচন একটি প্রহসন ছাড়া অন্যকিছু মনে হবে না। তার কাছে প্রকৃতই মনে হবে যে, সুনির্বাচন এখন একটি নির্বাসিত বিষয়। আগামীতে আরও তিন ধাপে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা রয়েছে। নির্বাচন কমিশন যদি একই ধারায় সেই কাজ সম্পন্ন করে তাহলে এ দেশে নির্বাচন তার প্রয়োজনীয়তা হারাবে। তাই আমরা অনুরোধ করব নির্বাচনের প্রতি মানুষের আস্থা ও আগ্রহ ফিরিয়ে আনার জন্য কমিশন যেন উদ্যোগী হয়।

লেখক অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

rahmanmuyeed@yahoo. com