বুধবার, ০৮ অক্টোবর ২০২৫, ০৫:৫৪ অপরাহ্ন

সেকালের চিকিৎসাব্যবস্থা

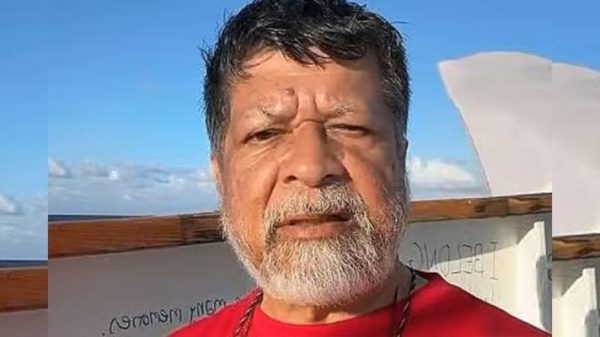

মঈদুল ইসলাম:

ডাক্তারদের সম্পর্কে খারাপ কিছু শুনলে আমার আঁতে লাগে। আমার বাবা ছিলেন ডাক্তার। ইংরেজিতে হলো ‘Doctor| Docto’ শব্দটি এসেছে ল্যাটিন ক্রিয়াবাচক ‘Docere’ থেকে। অর্থ, গুরুগিরি (অধ্যাপনা) করা। ‘ডকেরেকারদের’ বলা হতো ‘Doctor’। খ্রিস্টীয় ১৩০০ শতাব্দে ইউরোপে বিদ্যায় সর্বোচ্চ পান্ডিত্য অর্জনের

স্বীকৃতি হিসেবে এ উপাধি দেওয়া হতো। ক্যাথলিক পাদরিরা তাদের ধর্মতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য চার্চ থেকে ‘Doctor of the Church’ উপাধি পান। গবেষণা-সন্দর্ভ না থাকলেও গণ্যমান্য ব্যক্তি বিশেষরা ‘Doctor’ খেতাব পেতেন। যারা পার্থিব জীবনের মঙ্গল সাধনে কাজ করেন সেই চিকিৎসকদের ১৮০০ শতাব্দের মাঝামাঝি থেকে ইউরোপে ‘Doctor’ বলা শুরু হয়।

আব্বা ছিলেন ডাক্তার, অতিসাধারণ এলএমএফ ( (Licentiate of Medical Faculty)। ঝাড়ফুঁক দেওয়া লোকজ চিকিৎসার ওঝারা ছাড়াও ভারতে প্রাচীন শাস্ত্রীয় চিকিৎসক ছিলেন আয়ুর্বেদ পদ্ধতির বৈদ্য বা কবিরাজ (সাপুড়ে বেদে বা স্বপ্নাদিষ্ট কবিরাজ নয়)। এর সঙ্গে মুসলিম শাসনামলে যুক্ত হয় আরবীয় চিকিৎসা পদ্ধতি ইউনানির হেকিম। ব্রিটিশরা শুরুর দিকে কোম্পানির কর্মচারী ও সেনাদের চিকিৎসার জন্য পশ্চিমা অ্যালোপ্যাথের ইংরেজ ডাক্তারদের আনত। শাসনপরিধি সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে কোম্পানির কুঠি, কাছারিরও বিস্তৃতি ঘটে। বিশাল এলাকার জন্য বিপুলসংখ্যক বিলাতি ডাক্তার আনা ও রাখা ব্যয়সাপেক্ষ। এজন্য ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৮২২ সালে ভারতে তাদের রাজধানী কলকাতায় ‘নেটিভ মেডিকেল ইনস্টিটিউট’ প্রতিষ্ঠা করে উর্দু, ফার্সি ভারতীয় ভাষায় (ইংরেজি শিক্ষিত ও শিক্ষার্থীর অভাবে) চার-পাঁচ বছরের ভার্নাক্যুলার এলএমএফ কোর্স দিয়ে পশ্চিমা মেডিকেল শিক্ষার শুরু করে। মান নিয়ে সমালোচনায় সেটা বন্ধ করে ইংরেজি মাধ্যমে মেডিকেল শিক্ষার জন্য ভারতে প্রথম ১৮৩৫ সালে কলকাতায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরে ১৮৩৫ সালে মাদ্রাজ ও ১৮৩৮ সালে বোম্বে প্রেসিডেন্সি শহরে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনটি কলেজই লন্ডনের ‘রয়াল কলেজ অব সার্জনস’ দ্বারা স্বীকৃত ছিল। এর পাশাপাশি কলকাতাসহ বিভিন্ন শহরে ইংরেজি মাধ্যমের এলএমএফ কোর্সের আলাদা মেডিকেল স্কুলও করেছিল ব্রিটিশরা। পূর্ববঙ্গের ঢাকায় ১৮৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মিটফোর্ড হাসপাতাল ও ঢাকা মেডিকেল স্কুল, যেটা এখন স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ। ঢাকার এক সময়ের কালেক্টর ও পরে প্রাদেশিক আপিল আদালতের জজ রবার্ট মিটফোর্ডের উইল করে যাওয়া অর্থ (মারা যান ইউরোপে ১৮৩৬ সালে, তার ওয়ারিশদের করা মামলা মেটাতে সময়ের সঙ্গে টাকার ভাগও কিছু কমে যায়) দিয়ে হয়েছিল এই স্কুল ও হাসপাতাল, যা ছিল সেকালের আসাম ও গোটা পূর্ববঙ্গে একমাত্র মেডিকেল প্রতিষ্ঠান। এই স্কুল ও হাসপাতাল উন্নয়নের কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল স্যার সলিমুল্লাহসহ ঢাকার ১৬ জন নবাবের দানের অর্থ। সেকালে ধনীরা নিজের অর্থে পরার্থের কাজ করার মতো কিছুটা উদারও ছিলেন, প্রতিষ্ঠান খুলে আত্মস্বার্থে সরকারের কাছে প্রণোদনার প্রার্থনা না করার মতো আত্মসম্মানও রাখতেন।

মিটফোর্ডে ঢাকা মেডিকেল স্কুলে চালু হয় চার বছরের এলএমএফ কোর্স। ভর্তির যোগ্যতা ছিল ম্যাট্রিক পাস। ব্রিটিশ আমলেই ঢাকার বাইরে এরকম এলএমএফ কোর্সের মেডিকেল স্কুল হয়েছিল ১৯২৪ সালে ময়মনসিংহে (লিটন মেডিকেল স্কুল) ও ১৯২৭ সালে চট্টগ্রামে। ১৯৪৬ সালেই ভোরে (Sir Joseph William Bhor) কমিটি এলএমএফ কোর্স তুলে দেওয়ার সুপারিশ করেছিল। ১৯৪৭-এর ভারত ভাগের পর তখনকার পূর্ববঙ্গে এমবিবিএস কোর্সের মেডিকেল কলেজ ছিল শুধু ঢাকা মেডিকেল কলেজ, মাত্র এক বছর আগে ১৯৪৬ সালে ১০ জুলাই যার প্রতিষ্ঠা। বোধহয় এমবিবিএস চালাবার মতো যোগ্য ও যথেষ্ট শিক্ষক না থাকায় বন্ধ করার বদলে এলএমএফ কোর্সের আরও দুটি মেডিকেল স্কুল করা হয়। একটি সিলেটে ১৯৪৮ সালে, অন্যটি রাজশাহীতে ১৯৪৯ সালে। রাজশাহী মেডিকেল স্কুলটি সেখানকার সমাজসেবী গণ্যমান্য কিছু নাগরিকের উদ্যোগে সম্পূর্ণ বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটা ছিল ঢাকা স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টির অধীনে। আমার আব্বা রাজশাহী মেডিকেল স্কুল থেকে এলএমএফ কোর্স করেন।

১৯৫৪ সালে স্কুলটি কলেজে উন্নীত হয়, ১৯৫৮ সালে ১ জুলাই থেকে পুরোপুরিভাবে চালু হয় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। ১৯৫৮ সালে সারা দেশ থেকে এলএমএফ কোর্স একেবারেই তুলে দেওয়া হয়। ঢাকা মেডিকেল স্কুল ১৯৬২ সালে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হয়ে যায় (হাসপাতালটি এখনো মহামতি মিটফোর্ডের নামেই আছে)। ১৯৬৩ সালে কলেজের কার্যক্রম শুরু হয় এলএমএফ ডাক্তারদের দুই বছরের কনডেন্সড এমবিবিএস কোর্স দিয়ে। এখান থেকে ১৯৭৪ এর সর্বশেষ ব্যাচে আব্বা কনডেন্সড এমবিবিএস করেন।

টানা চার বছরে ইংরেজি মাধ্যমে চিকিৎসাশাস্ত্রের মোটামুটি সব বিদ্যাই পড়ানো হতো এলএমএফ ডাক্তারদের। ব্রিটিশ আমল থেকে এরাই ছিলেন বড় ধরনের অপারেশন ছাড়া প্রায় সব রোগের অ্যালোপ্যাথ চিকিৎসার জেনারেল প্র্যাকটিশনার বা জিপি ডাক্তার। তাদের দুয়েকজনের চাকরি হতো শহরে জেলখানার ডাক্তার হিসেবে, বাকিদের গ্রামাঞ্চলে ‘চ্যারিটেবল ডিসপেনসারিগুলোতে’ (১৯৭২ সালের পর ‘দাতব্য চিকিৎসালয়’ নামে কিছুদিন চলে সরকারি হয়)। পাকিস্তান আমলে প্রতি থানায় একটি, কদাচিৎ দুটি ‘চ্যারিটেবল ডিসপেনসারি’ ছিল। থাকত একজন এলএমএফ ডাক্তার, একজন কম্পাউন্ডার ও একজন পিয়ন। রাজশাহীতে এগুলো জেলা বোর্ড পরিচালনা করত। বোর্ডই মাইনাপাতি, ওষুধপত্র জোগাত। পিয়ন সেই গ্রামেরই, বদলি নাই। কম্পাউন্ডারও সেখানকার বা পাশের গ্রামের, বদলি হতো কালেভদ্রে। এলএমএফ ডাক্তাররা বদলি হতো দুই-তিন বছর পরপর, জেলার এক থানা থেকে আরেক থানার চ্যারিটেবল ডিসপেনসারিতে।

এই এলএমএফ ডাক্তাররা সপরিবারেই বাস করতেন যেখানে যখন বদলি হতেন। ডিসপেনসারির সঙ্গে একই কম্পাউন্ডে, কখনো বা বাইরে কয়েক বাড়ি পরে নির্ধারিত কোয়ার্টারে তারা থাকতেন। রাজশাহীর গ্রামগুলোতে তখনো দুয়েকজন জোতদার ছাড়া সবারই খড়ের চালা মাটির বাড়ি। বাবার কর্মক্ষেত্র তানোরের মাদারীপুরে ছিল মাটির দেয়াল টিনের চালার দুই ঘরের ডিসপেনসারি, সঙ্গেই তেমনি আর দুই ঘরের উঠানওয়ালা কোয়ার্টার। সেখান থেকে নাচোল ডিসপেনসারিতে তিনি বদলি হয়ে যান। এরপর বদলি হন গোদাগাড়ির পাকড়ি ডিসপেনসারিতে। নাচোলে রেলস্টেশন ছিল, কিন্তু পাকড়ি যেতে ললিতনগর স্টেশনে নেমে আরও চার-পাঁচ মাইল যেতে গরুগাড়ি ছাড়া উপায় ছিল না।

গণঅভ্যুত্থানে ঊনসত্তরের ২৫ মার্চ স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের পতন ঘটে। তখন আব্বা বদলি হন নওহাটায়। আমরা গরুগাড়িতে ললিতনগর, ট্রেনে রাজশাহী স্টেশন, ঘোড়াগাড়ি টমটমে নওহাটা। আমার জন্মের আগে আব্বা নওহাটা ডিসপেনসারিতে ছিলেন। ডিসপেনসারির পাশেই এক পরিচিতের বাসায় দিনটা কাটিয়ে রাতে গয়নার নৌকায় (শুধু রাতেই চলত) উঠে সকালে মোহনগঞ্জে একেবারে ডাক্তার কোয়ার্টার ঘাটে নেমেছিলাম। ১৯৭১ সালে ক্লাস সিক্সের পরীক্ষায় পাস করে সেভেনে উঠলাম। ৭ মার্চের ভাষণ রেডিওতে শুনলাম বড়দের সঙ্গে। স্কুল বন্ধ, আন্দোলনের ঢেউ গ্রামেও এসে গেছে। যুবকরা মিটিং মিছিল করে, পেছনে ছেলে-কিশোরের দল। বাজারে দোকানে, বাড়িতে মানচিত্র আঁকা পতাকা ওড়ে। ডিসপেনসারিতেও উঠল। ২৫ মার্চে গণহত্যা শুরু হওয়ার পর দলে দলে নারী-পুরুষ পরিবার নিয়ে গ্রামে পালিয়ে আসতে থাকে। আব্বার ডিসপেনসারিতে উঠল রেড ক্রসের পতাকা (তখনো রেড ক্রিসেন্ট হয়নি)। প্রায় প্রতি রাতে গ্রামের দু-চার পরিবার আমাদের বাসায় আশ্রয় নিত। মিলিটারি, রাজাকার, মুক্তিযোদ্ধা কারও টার্গেট নন ডাক্তার, সবারই সমীহের পাত্র এমন ধারণাতেই তারা নিরাপদ আশ্রয় ভেবে এখানে আসতেন। প্রায় রাতে থাকতেন প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার নিয়ামত উল্লাহ স্যার। অনেক সন্ধ্যায় আসতেন চাদর জড়িয়ে অপরিচিত দুয়েকজন। চাদর সরলে স্টেনগান দেখা যেত বগলে। রাতে খেয়েই বেরিয়ে যেতেন মুক্তিযোদ্ধারা। বাসার পেছনে বারানই নদী দিয়ে লাশ ভেসে যায়, মাছেরা ঠোকরায়। এমন ভয়াবহ, দম বন্ধ হওয়া নয় মাসেও চলেছিল চ্যারিটেবল ডিসপেনসারির চিকিৎসা। ডিসপেনসারি খোলা থাকত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। আশপাশের রোগীরা আসতেন হেঁটে, বাইসাইকেলে। মহিলা ও গুরুতর রোগীরা আসতেন গরুর গাড়িতে। যে রোগীর মুমূর্ষু অবস্থা, তাদের পরিজনরা ডাক্তারকে বাড়িতে নিয়ে যেতেন। এ ছিল ডাক্তারের কলে যাওয়া। ৮-১০ মাইলও আব্বা যেতেন বাইসাইকেলে, সঙ্গে আরেক বাইসাইকেলে পিয়ন। অনেক সময়ে গভীর রাতেও তেমনই গেছেন বাইসাইকেলে। রাজশাহী শহরের জেলা বোর্ডে ঘণ্টা তিনেক বাইসাইকেল চালিয়ে যেতেন। জেলা বোর্ড থেকে কোনো যানবাহনই দেওয়া হতো না। আমার বোধ হওয়ার পর থেকে আব্বার একটিই বাইসাইকেল দেখেছি, সেকালের ‘রেলি’। ১৯৭৬ সালের দিকে টিএইচএ (থানা হেলথ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, বর্তমানে উপজেলা হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি প্ল্যানিং অফিসার) হওয়ার পরও এ বাইসাইকেলই চালিয়েছেন ১৯৭৭ সালের দিকে সরকারি মোটরসাইকেল (সুজুকি-৮০) পাওয়ার আগপর্যন্ত।

সে সময়ের চিকিৎসাব্যবস্থা উন্নত ছিল না। যারা গ্রামের চিকিৎসক ছিলেন তারা সেখানেই অবস্থান করতেন। এখনকার অনেকের মতো শহরে অবস্থান করতেন না। দুর্গম রাস্তায় যাতায়াত করতে হতো। গ্রামে চাকুরে ডাক্তারের চিকিৎসায় রোগীদের আস্থা-ভরসা ছিল। ডাক্তারও রোগীকে সুস্থ করার জন্য সত্যিকারের মানবিক চেষ্টাও করতেন। ব্যতিক্রম যে ছিলই না, তা নয়। তবে তা ব্যতিক্রমেই সীমাবদ্ধ। কর্তব্যনিষ্ঠ সজ্জনরাই ছিলেন দৃশ্যমান, দুর্জনরা থাকত তলানিতে।